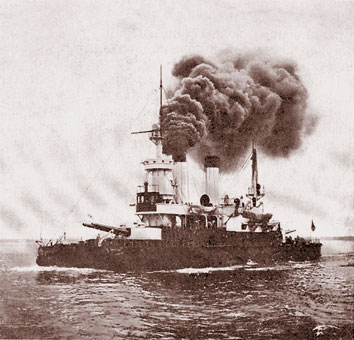

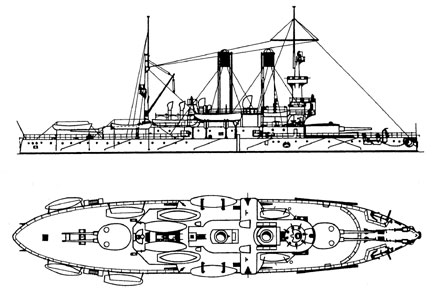

В 1892 году на стапелях Балтийского завода в Санкт-Петербурге под руководством корабельного инженера Д. В. Скворцова заложили броненосец береговой обороны "Адмирал Ушаков". Через год он был спущен на воду, в 1897 году вступил в строй; включенный в состав 2-й Тихоокеанской эскадры Балтийского флота, участвовал в русско-японской войне и 15 мая 1905 года геройски погиб во время неравного боя с двумя вражескими кораблями.

В 1892 году на стапелях Балтийского завода в Санкт-Петербурге под руководством корабельного инженера Д. В. Скворцова заложили броненосец береговой обороны "Адмирал Ушаков". Через год он был спущен на воду, в 1897 году вступил в строй; включенный в состав 2-й Тихоокеанской эскадры Балтийского флота, участвовал в русско-японской войне и 15 мая 1905 года геройски погиб во время неравного боя с двумя вражескими кораблями.Команда броненосца с самого начала ощущала себя под незримым покровительством легендарного флотоводца, чье имя с гордостью носила. В кают-компании висел его портрет. "Кают-компанейская молодежь верила, что лицо на портрете меняется в зависимости от обстоятельств и зачастую спрашивала: "Как пойдут наши дела, Федор Федорович?" Офицер, видевший последним портрет в полуразрушенной кают-компании, утверждает, что лицо Адмирала было хотя грустное, но довольное. Таким образом, дух Адмирала как бы напутствовал броненосец своего имени в час его славной гибели".

Мы привели цитату из книги, о которой у нас идет речь. Это - воспоминания члена экипажа "Адмирала Ушакова", скрывшего свое имя за инициалами "Н. Д." После изучения списочного состава команды броненосца с большой степенью вероятности можно утверждать: автор - старший артиллерист судна лейтенант Николай Николаевич Дмитриев, ибо только он один имел такие инициалы.

Ниже публикуются (без указания сокращений) фрагменты главы V, называющейся "Последний бой и гибель броненосца "Адмирал Ушаков".

События этого последнего дня жизни "Ушакова" и многих "ушаковцев".

Продержавшись часа три на принятом курсе, Миклуха (командир броненосца, капитан 1-го ранга Владимир Николаевич Миклуха. - Г. А.) решил, что, так как не видно вокруг ни одного дымка неприятельских разведчиков, повернуть в полдень на NW, то есть направиться к Корейскому берегу и затем по мере возможности ложиться на Владивосток.

Между 10 и 11 часами слева, издалека и очень слабо, были слышны звуки пальбы, скоро смолкнувшей. Это и было последнее несчастное столкновение остатков нашей эскадры с окружившим их японским флотом (после Цусимского сражения. - Г. А.), когда результатом этого столкновения явилась сдача Небогатовым четырех броненосцев. Из них "Орел" был сильно поврежден и имел убитых и раненых, как среди офицеров, так и среди команды. Командир его, Юнг, еще накануне был смертельно ранен тремя осколками, и общее убеждение офицеров, что будь их командир здоров, корабль ни за что не попал бы в руки врага.

До двух часов дня мы шли вполне благополучно, никого не встречая и нигде не видя дыма. Уже начала являться надежда, что авось с Божьей помощью нам удастся до ночи пробыть незамеченными, а потом как-нибудь и проскочить к Владивостоку. Но увы, эта надежда очень и очень скоро рухнула.

В начале третьего часа сигнальщик с марса передал, что справа показался дым. Повернули влево, но там скоро по носу снова вырос дымок, низко расстилавшийся над водой и, очевидно, принадлежавший быстроходному судну - разведчику или миноносцу. Опять повернули мы в сторону, не помню уж в какую, но только с этого момента "Ушаков" стал метаться как в агонии, всюду натыкаясь на дым или отдаленный рангоут. Очевидно, мы попали как раз в то магическое кольцо, вырваться из которого нам так и не удалось.

Около трех часов дня над горизонтом, который, на наше несчастье, был совершенно чист, показалось несколько дымков, и скоро в бинокль стали видны рангоуты шести идущих в кильватер больших кораблей.

Снова повернули от них и своим 9-10 узловым ходом, зарываясь носом в крупную зыбь, стали уходить приблизительно на SW. А сначала чуть было не пошли прямо на показавшуюся эскадру, так как сигнальщики на марсах, а за ними и некоторые офицеры уверяли, что это наш крейсерский отряд и что среди судов можно ясно различить "Аврору" и "Олега" с их желтыми трубами.

Но командир решил во всяком случае от показавшейся эскадры уходить, говоря, что если это крейсера наши, то догнать нас они всегда успеют, но сам нас убеждал, что это неприятель. И он оказался прав, повернув обратно.

Скоро у нас было замечено, что два корабля отделились от эскадры и направились к нам. Было приказано изготовиться к бою. Но так как в окончательном исходе последнего не могло быть никаких сомнений, то Миклуха, призвав на мостик минного офицера Б. К. Жданова, велел ему изготовить к взрыву на случай надобности трубы кингстонов и циркуляционной помпы. Команде же было дано распоряжение выбросить с мостика по возможности все горючее: лишнее дерево, парусину, койки и т. п. и оставить одни лишь пробковые матрасы.

На собранном совете офицеров единогласно было принято решение драться, пока хватит сил, а потом уничтожить броненосец, и никому из нас не пришла в голову мысль о возможности избегнуть предстоящего пагубного боя ценой позора своего флага. Командир, офицеры и матросы прощались друг с другом, расставаясь навсегда, так как трудно было рассчитывать уцелеть после предстоявшего нам дела с двумя противниками - первоклассными японскими броненосными крейсерами "Ивате" и "Якумо". А последние тем временем быстро нагоняли нас на 80-90 кабельтовом расстоянии. На переднем из них был поднят двухфлажный сигнал, которого за отдаленностью мы никак разобрать не могли. Не получая ответа на свой сигнал, крейсера повернули несколько вправо и легли потом параллельным с нами курсом, подходя быстро к нашему траверзу, но не сближаясь с нами меньше, как на 70 кабельтовых.

Придя наконец почти на траверз, передний крейсер "Ивате", шедший под флагом контр-адмирала Симамуры, поднял снова сигнал, на этот раз состоявший из большого количества флагов и с русским коммерческим на стеньге.

Наш командир приказал поднять и у нас до половины ответ международного свода. И сигнальщики вместе с бывшими на мостике офицерами взапуски принялись разбирать флаги.

Еще до подъема этого сигнала была сыграна "короткая тревога" (сигнал для начала пальбы) и все пушки было приказано выставить на максимальный угол возвышения, дававший у нас для 10-дюймовых пушек наибольшую дальность в 63 кабельтова, а для 120-мм - в 55 кабельтовых. Видя, что мы долго не отвечаем на их сигнал, японцы для привлечения внимания сделали холостой выстрел, на который кормовая башня дала по "Ивате" боевой залп.

Несмотря на это, японцы все еще выдерживали характер и не открывали огня.

Минуты через три удалось наконец разобрать первую половину сигнала переднего крейсера "Ивате", гласившую следующее: "Советую вам сдать ваш корабль..." [1].

"Ну, а продолжения и разбирать нечего, - сказал Миклуха, - долой ответ, открывайте огонь".

Снова сыграли "короткую тревогу", и весь борт сразу по команде открыл огонь. Разделять огонь по обоим противникам нам не имело смысла, а потому вся стрельба была сосредоточена по адмиральскому головному крейсеру "Ивате". Направления наших снарядов были с самого начала хорошие, но видно было, что получаются недолеты. Работу же 120-мм батарейных пушек временами приходилось совершенно прекращать, так как их стрельба на том расстоянии, на котором держались от нас японцы, была абсолютно бесполезна.

Больной, с издерганными долгим походом нервами, командир корабля Владимир Николаевич Миклуха с самого начала боя вел себя безукоризненно, не проявив ни малейшей робости или сомнения. Невзирая на все несчастные для нас условия, он твердо решил, что имя старика Ушакова не будет запятнано и русский флаг на броненосце его имени опозорен не будет. И он исполнил свое намерение, поплатившись при этом своей жизнью.

В ответ на огонь нашего правого борта японцы тотчас же начали убийственную стрельбу, пользуясь главным образом своими 8-ю башенными орудиями, могущими стрелять благодаря своим новейшим установкам на дистанцию до 75 кабельтовых.

Вот таблица тех неравных сил, которые были в распоряжении у нас и у наших врагов:

На успех в бою мы рассчитывать не могли. К тому же "Ушаков" имел уже две пробоины, затопившие его нос и бывшие как раз с правой стороны, то есть с того именно борта, которым и пришлось вести бой.

Из маневрирования японцев еще до начала боя было ясно, что они, рассчитывая на свою вдвое преобладающую над нами скорость, хотят обойти нас таким образом, чтобы солнце взять себе за спину и тем лишить нас возможности хорошо целиться против ослепляющего света. Сразу заметив это невыгодное для нас намерение неприятеля, я доложил об этом командиру, и он при дальнейшем управлении броненосцем все время принимал во внимание то же обстоятельство и понемногу склонялся вправо.

Японцы, понимая наше стремление - сблизиться с ними на дистанцию нашего действительного обстрела, не желали подставлять себя под наши 10-дюймовые бомбы и, пользуясь искусно своим преимуществом в ходе, управляли расстояниями по своему усмотрению. Для этого, заметив, что "Ушаков" ворочает вправо и начинает к ним приближаться, головной крейсер "Ивате" тотчас же уклонялся тоже вправо, а "Якумо" принимался громить нас всем своим бортом. А как только "Ивате" становился на желаемое и выгодное для него удаление, то же самое проделывал "Якумо" и под прикрытием огня "Ивате" приходил ему в кильватер.

Минут около 10 японцы не могли пристреляться и их снаряды, по большей части 3-дюймовые, давали часто недолеты, хотя и ложились довольно близко от борта. Затем пошла большая серия перелетов, а за ними огонь неприятеля стал до такой степени прицельным и метким, что каждый залп приносил нам все новые и новые разрушения [2].

После нескольких выстрелов гидравлическая горизонтальная наводка носовой башни прекратилась - вероятно, произошла какая-нибудь поломка в частях машины, и без того расшатанной непрерывной стрельбой. Стали вращать башню вручную, но это было настолько трудно при явившемся на правый борт небольшом крене, что стрельба этой башни замедлилась и стала малодействительной. Что касается огня батареи, то его временами приходилось совершенно прекращать за полной его бесполезностью, т.к. дистанция боя все время значительно превосходила дальность поражения 120- мм пушек.

Кроме того, минут через 20 после начала боя было разбито правое носовое, 120-мм орудие. А несколькими последовательно попавшими в батарею неприятельскими снарядами был произведен взрыв трех беседок со 120 патронами. Начался сильный пожар. Этими же снарядами и взрывом беседок были произведены большие разрушения на правой стороне батареи, да и левая ее сторона была вся завалена кусками и обломками от разбитой динамо-машины и развороченного камбуза.

Через полчаса пальбы огонь обоих неприятельских крейсеров, сосредоточенный на сильно уже подбитом "Ушакове", был ужасен по своим результатам. Кроме пожара на батарее, от взрыва снаряда в жилой палубе загорелась обшивка борта и рундуки с командными вещами.

К концу получасового боя вдобавок к имеющимся броненосец получил новые повреждения: 8888-дюймовым снарядом была произведена большая пробоина по ватерлинии под носовой башней, несколько значительных пробоин по всему борту и огромное отверстие в борту под кают-компанией. После этих разрушений "Ушаков" быстро накренился на правый борт настолько сильно, что стрельба из башен стала недейственной вследствие уменьшения дальности, а затем и полной невозможности вращать башни против крена.

В этих условиях командир, видя бесполезность дальнейшей стрельбы, приказал потопить "Ушакова". Были открыты кингстоны, затоплены бомбовые погреба и подорвана труба циркуляционной помпы в машинном отделении. Машины были застопорены, стрельба прекращена, и людям было приказано выходить наверх и бросаться за борт, пользуясь имеющимися под руками спасательными средствами. Все наши шлюпки были разбиты снарядами и осколками.

Повреждения "Ушакова" от снарядов неприятеля, не прекращавшего своего огня, несмотря на нашу очевидную беспомощность, были настолько велики, что наш маленький броненосец погиб бы и без принятия перечисленных выше мер. Но, конечно, открытие кингстонов сильно ускорило его конец.

Вплоть до самого прекращения огня простояли на площадке у дальномеров мичманы Сипягин и Транзе с помогавшими им сигнальщиками. И прямо удивляться надо, как спас их Господь среди вихря проносившихся вокруг осколков.

Едва успел я крикнуть дальномерщикам, что они больше не нужны и чтобы уходили вниз, как снаряд, разорвавшийся у основания боевой рубки, вдребезги разбил оба дальномера, снес стоявший на марсе пулемет и наповал убил последнего из спускавшихся с площадки - сигнальщика Плаксина. Когда почти вся команда была уже в воде, на мостик пришел старший офицер доложить командиру о том, что вода быстро прибывает и что "Ушаков" через самое короткое время перевернется.

Никогда не забуду я спокойствия и полного самообладания, с каким держал себя в это время капитан 2-го ранга А. А. Мусатов. В кителе, с надетой поверх портупеей, с револьвером на боку, самым невозмутимым голосом отдавал он с мостика какие-то приказания плававшей за бортом команде и затем так же спокойно доложил командиру о положении судна.

В это время в рубке находились, кроме командира, еще наш старший штурман, лейтенант Е. А. Максимов и я. Простившись со всеми, я снял сапоги и тужурку, пробежал под свист осколков по мостику и, миновав несколько изуродованных трупов, благополучно спустился на ют. Здесь у кормовой башни в последний раз увидел я своего дорогого товарища Бориса Константиновича Жданова, погибшего с кораблем. Как раз в это время снова раздался страшный взрыв снаряда под кормовой башней - и "Ушаков" начал крениться еще быстрее.

Спустившись за борт, я с огромными усилиями отплыл от гибнувшего броненосца, точно притягивавшего меня к себе.

Минуты через три после этого совершенно избитый корабль лег совсем на правый борт, перевернулся вверх килем, а затем кормой книзу пошел ко дну, сопутствуемый криками "ура" плававшей вокруг команды.

И пока не скрылся под водой последний край тарана, японцы ожесточенно добивали своего маленького строптивого врага, гордо отвергшего их позорное предложение о сдаче.

Это ожесточение в последние минуты, впрочем, можно объяснить тем, что пропала надежда на привод в Японию лишнего трофея, в получении которого никто на крейсерах, как говорили потом нам офицеры, после сдачи Небогатова не сомневался. И не удивительно, что, видя перед собой развевающийся, точно дразнящий их, Андреевский флаг, японцы старались выместить злобу на виновниках своей неудачи, осыпая беспомощно плавающих в воде людей жестокой шрапнелью, для чего крейсера, видя гибель "Ушакова", приблизились кабельтовых до 40. И много-много страшных сцен разыгралось на воде за эти последние минуты.

Ежесекундно то в одном, то в другом месте разрывались снаряды, и места их разрыва окрашивались кровью. Один из снарядов попал в центр большого пробкового круга, на котором держалось около 20 человек. Да и кроме этого случая много людей было перебито по отдельности. Некоторые были высоко подброшены взрывами снарядов, но уцелели. На себе я испытал крайне неприятное и резкое ощущение от близкого разрыва снаряда, передающееся в воде и с силой ударяющее по животу и ногам.

В момент погружения "Ушакова" внутри броненосца произошел еще взрыв.

В этот день хотя и не было свежего ветра, но зыбь в море развело очень крупную. Очутившиеся в воде триста человек то большими группами вскидывались на вершину огромной волны, то разбрасывались ею же в разные стороны. И многие, расставшись так случайно, более уже не встречались.

Крейсера неприятеля, бывшие от нас на расстоянии 4-5 миль, с воды были еле приметны на горизонте. Казалось, что они или удаляются, бросив нас на произвол судьбы, или стоят на месте, но что спасать утопающих они не намерены.

[Однако] не менее как через час стали они к нам приближаться. Затем снова остановились на полпути как бы в раздумье, и уже потом подошли близко, спустили по две шлюпки и стали вытаскивать из воды плавающих измученных людей. А за это время немало народу выбилось из сил, окоченело и погибло. Вода, сначала казавшаяся довольно теплой, с течением времени становилась все холоднее, и этот холод погубил тех, у кого сердце не было вполне исправно и здорово.

Спасли меня когда уже совсем стемнело, т.е. около 8 ? часов, так что, значит, купанье мое продолжалось почти три часа. Поискав еще некоторое время на воде, освещаемой лучами прожекторов, и не видя никого более, баркас направился к крейсеру, где нас приняли на свое попечение японцы. С этой минуты я и мои товарищи очутились в положении военнопленных.

Здесь же хочу упомянуть о судьбе своих погибших сослуживцев.

Командир наш В. Н. Миклуха бросился в воду с мостика в последний момент, когда "Ушаков" уже опрокидывался. Затем его видели в воде со спасательным поясом, но лежащим на спине и, вероятно, уже мертвым (так как плавать на спине тогда не было никакой возможности - огромная зыбь заливала с головой и заставляла захлебываться). Кто-то из наших матросов видел потом Владимира Николаевича около японской шлюпки, на которую якобы японцы его не взяли за неимением места. По словам же японских газет, отдавших должное доблестному поступку командира "Ушакова", не сдавшего своего корабля сильнейшему врагу, Миклуха сам отказался от помощи и указал на гибнувшего рядом матроса.

Как бы то ни было, но покойный Миклуха так и кончил свою жизнь, как резко отличался от прочих командиров третьей эскадры.

Не спасся и старший офицер, наш симпатичный Александр Александрович Мусатов. Простившись с ним в боевой рубке, я уже не встречал его более.

Неизвестно, как погиб наш общий любимец, минный офицер, лейтенант Борис Константинович Жданов. Это был прекраснейший человек с высшей степени прямыми, честными и твердыми взглядами и принципами. "Я в плену никогда не буду", - не раз говорил он еще в походе. И гордый Борис Константинович исполнил свое намерение и не захотел пережить своего корабля, а погиб вместе с ним.

Кроме перечисленных офицеров, погибли еще наш младший механик Трубицын, прапорщик Зорич и комиссар Михеев. А из числа кондукторов не вынесли холода и умерли в воде Марулович, Звягин, Федоров. Потери среди матросов достигли 83 человек. Так что всего с "Ушаковым" унесено 93 человеческих жизни.

Мир праху и вечная память всем погибшим дорогим боевым товарищам, положившим свою жизнь за Государя и Родину!