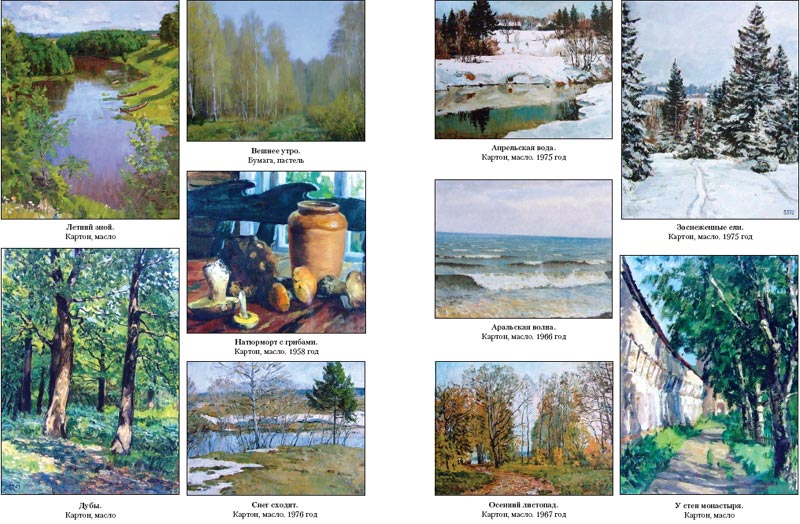

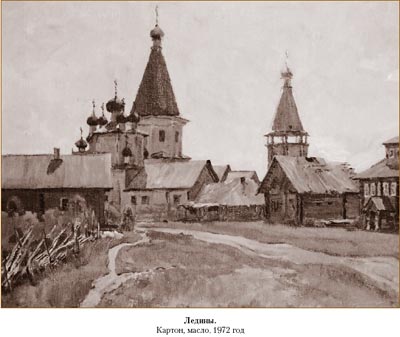

Олег Васильевич Локтев - художник-самоучка, сумевший в своем творчестве поэтически выразить неповторимую красоту среднерусской природы и продолжить лучшие традиции русской реалистической пейзажной школы.

Олег Васильевич Локтев - художник-самоучка, сумевший в своем творчестве поэтически выразить неповторимую красоту среднерусской природы и продолжить лучшие традиции русской реалистической пейзажной школы.Он родился в 1923 году в дачном подмосковном поселке Лосиноостровское. Небольшая родительская дача стояла в березняке: с одной стороны - Ярославская железная дорога, с другой за Ярославским шоссе - воспетый А. К. Саврасовым Лосиный остров. До начала войны Олег успел окончить железнодорожную школу-десятилетку, учился в музыкальной школе игре на фортепиано. В доме Локтевых музыка звучала постоянно. Отец Олега, бухгалтер по профессии, был известным московским регентом, сам сочинял для церковного хора, мать обладала красивым сопрано и тоже пела в церкви. Тяга юноши к музыке оказалась настолько серьезной, что по окончании музыкальной школы планировалось продолжение музыкального образования. Но одновременно уже в школьные годы Олег начал рисовать Лосиноостровский лес. Влюбленность в русскую природу, умение понимать и передавать ее состояния проявились в нем довольно рано. Все свободное от занятий время он проводил в лесу с этюдником, и уже ранние его работы обещали в будущем появление самобытного пейзажиста. Наряду с музыкой вполне реальным представлялся выбор профессии художника. Но наступил 1941 год, и сразу же после школы Олега призвали в армию. В военкомате, обратив внимание на зоркость и наблюдательность призывника, направили его в училище, готовившее дешифровщиков аэросъемок. На фронте он вскоре был ранен и демобилизован.

Однажды работы Олега показали знаменитому пейзажисту В. К. Бялыницкому-Бируля, и на вопрос: стоит ли поступать в Суриковский институт, маэстро убежденно ответил: "Зачем ему учиться писать пейзажи, он уже настоящий пейзажист, причем профессионального уровня".

Еще со школьных лет на даче Олег любил мастерить всевозможные электротехнические приспособления. Возможно, это и повлияло на окончательный выбор профессии. После мучительных раздумий он поступил в МЭИ. Однако потребность писать природу не исчезла. Главными "учителями" стали монографии о художниках и Третьяковка: Саврасов, Шишкин, Левитан, Ф. Васильев, Поленов, Жуковский... С одной стороны, кандидатская диссертация, заведование кафедрой начертательной геометрии в МЭИ, с другой, - каждый год с ранней весны (и даже зимой) - этюды, этюды, этюды...

Как-то на своем юбилее Олег Васильевич признался, что главным в его жизни неизменно оставался русский пейзаж. Он вообще очень любил все русское, самобытное - в живописи, музыке, литературе, прикладном искусстве. Не коллекционировал "предметы народного быта" (самовары, прялки, лапти, ложки и тому подобное), как это делали многие современные художники, а предпочитал сам вырезать замысловатого вида деревянную посуду, делал рамы для своих этюдов в неорусском стиле. Одно время увлекался фотографией и снимал преимущественно опять же пейзажи, точно выбирая мотив с настроением. Пейзажей без натуры он не сочинял.

Стены просторной квартиры в высотном доме на площади Восстания, куда Олег Васильевич переселился после женитьбы, были сплошь увешаны пейзажами средней полосы России. Вместе со своими приятелем, тоже художником-любителем, он исколесил все Подмосковье. Стен уже не хватало, этюды начали заполнять шкафы, сундуки... Его всегда тянуло к общению с профессионалами, с некоторыми из них он близко сошелся. Известные современные живописцы, мнением которых Олег Васильевич особенно дорожил - В. Ф. Стажаров, Н. П. Федосов, В. М. Сидоров, Е. И. Зверьков, Ю. П. Кугач - с удовольствием рассматривали мастерские работы неизвестного публике "самоучки". Но разве не были "самоучками" те же Ф. А. Васильев, И. С. Остроухов, М. А. Волошин, А. Ватто... Когда начинался сезон этюдов, Олег Васильевич старался не пропускать ни дня. Осенью для друзей и знакомых устраивал просмотры летнего "урожая".

Под Вышним Волочком, куда он часто ездил летом, рядом на "Академической даче" работали многие известные пейзажисты. По установившейся традиции, "дачники" ходили друг к другу в мастерские смотреть свежие, еще не высохшие мотивы. Некоторые, вдохновленные этюдами Олега Васильевича, пробовали писать с той же точки, но потом признавались, что у них выходило хуже, чем у него.

Одно время Олег Васильевич участвовал в регулярных выставках объединения художников "Москворечье". Состоялась его выставка в Энергетическом институте. Скромный по натуре, он не искал и не добивался известности. За долгие годы накопилось множество работ, но сил на организацию большой персональной выставки уже не было. Как не было их и на то, чтобы носить тяжелый масляный этюдник. Олег Васильевич перешел на пастель - делал миниатюрные зарисовки старых московских улиц и переулков. Немало своих произведений он раздарил. Продавать не стремился, хотя желающих приобрести их хватало.

За свою жизнь он издал несколько учебников по начертательной геометрии, но разговоры об "официальной" профессии его никогда так не волновал, как обсуждение последний выставки или появление монографии о любимом художнике. На открытии посмертной выставки Олега Васильевича в Третьяковской галерее на Крымском валу педагоги из Суриковского института говорили: "Наши выпускники так не смогут написать. По уровню он был ближе многих современных профессионалов к старикам из Третьяковки".-