великого поэта. Сохранилась и записка-заказ В. Е. Пигарева на изготовление переплета и оформление альбома. Сегодня обе эти реликвии хранятся в музее-усадьбе «Мураново» имени Ф. И. Тютчева.

великого поэта. Сохранилась и записка-заказ В. Е. Пигарева на изготовление переплета и оформление альбома. Сегодня обе эти реликвии хранятся в музее-усадьбе «Мураново» имени Ф. И. Тютчева.«Мураново» выделяется в ряду многих литературных музеев. Его уникальность заключается в том, что здесь сохранен практически весь огромный материал, накопленный поколениями нескольких семей, в той или иной мере с усадьбой связанных; экспозиция музея органична - она отражает не только литературную «составляющую», но и в целом дух русской культуры XIX - начала XX века. Недаром художник М. В. Нестеров говорил, что в Муранове «все живет, все дышит подлинной жизнью»1.

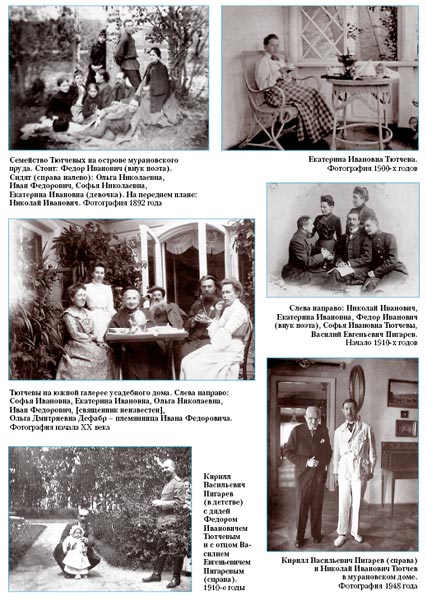

Главный усадебный дом построен в 1842 году по проекту поэта Е. А. Боратынского. После Боратынского дом сменил еще нескольких владельцев - Путят и Тютчевых. Из семьи Тютчевых здесь жил младший сын поэта Иван Федорович Тютчев. Именно его мы должны благодарить за то, что он сохранил творческое наследие и личные вещи своего отца. В той или иной степени радели о сохранении усадьбы дети Ивана Федоровича - Федор (1873-1931), Николай (1876-1949), Екатерина (1879-1957), Софья (1870-1957). Именно Николай Иванович Тютчев, внук поэта, стал первым директором музея.

Написанию данной статьи предшествовало трагическое событие - пожар в музее-усадьбе «Мураново». Об этом уже достаточно говорилось в прессе и на телевидении. Мне как сотруднику музея хотелось бы поделиться только одним ощущением от пережитого - ощущением абсурдности, немыслимости случившегося: неужели исторический дом, простоявший 164 года, весь конгломерат духовной и материальной культуры, сберегаемый здесь на протяжении веков, могли в одночасье исчезнуть с лица земли? В последующие дни начался методичный переучет всех мурановских коллекций. Выяснилось, что потери невелики, хотя многие вещи оказались поврежденными (в основном водой, а не огнем) и нуждались в реставрации. Во время переучета мне в руки и попался альбом с фотоиллюстрациями начала XX века, вышедший накануне 100-летия Отечественной войны 1812 года, а также впервые обнаружилась вышеупомянутая краткая карандашная записка на белом листе бумаги небольшого размера.

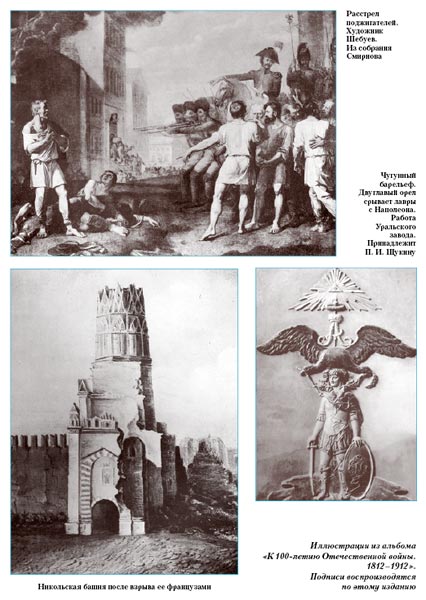

В 1909 году в Историческом музее открылась выставка, организованная высочайше утвержденным Комитетом по устройству в Москве Музея 1812 года. На выставке были представлены в основном экспонаты из собраний частных лиц - таких, как, например, известный московский собиратель П. И. Щукин, И. Е. Цветков, А. А. Бахрушин. Картины, гравюры, оружие, мемориальные вещи участников тех далеких событий... Все это запечатлел известный фотограф К. А. Фишер - так появился альбом, о котором идет у нас речь2. Он имеет полукожаный переплет. Крышки одеты в бумагу с растительным накатом. На корешке - три надписи с золотым тиснением: «К столетию Отечественной войны», «1812-1912. I» (имеется в виду «выпуск 1-й»; второго, впрочем, не последовало - по крайней мере, нам обнаружить его не удалось) и «В. П.» - владельческие инициалы Василия Евгеньевича Пигарева.

Родившийся в 1870 году, он происходил из орловских дворян. Окончил Демидовский юридический лицей в Ярославле, где познакомился с Н. И. Тютчевым. Знакомство оказалось судьбоносным: Николай Иванович ввел Пигарева в семью Тютчевых и познакомил его в 1900 году со своей младшей сестрой Екатериной Ивановной, некоторое время состоявшей при Дворе фрейлиной. Е. В. Пигарев также был тесно связан с императорской фамилией: с 1905 по 1910 год он работал в Управлении московского генерал-губернатора, а затем до самой революции являлся секретарем Великой княгини Елизаветы Федоровны, занимаясь главным образом ее многочисленными благотворительными заведениями3. Василий Евгеньевич очень долго ухаживал за Екатериной Ивановной, но только в 1910 году состоялась их свадьба. Причины столь долгой отсрочки проясняют воспоминания их сына Николая: «Мама мне рассказывала, что она так долго не выходила замуж за моего отца, которого она знала десять лет, только потому, что выйдя замуж, она должна была бы расстаться со своим отцом, что для нее, да и для него, было бы очень тяжело. Мама вышла замуж через год после смерти моего дедушки»4.

Действительно, младшая дочь была очень сильно привязана к отцу - Ивану Федоровичу Тютчеву, сыну Ф. И. Тютчева. Вообще в семье царила атмосфера любви, теплоты, доверия и простоты в отношениях. Все это унаследовали и Пигаревы.

Иван Федорович работал помощником прокурора в Смоленске, затем длительное время занимал должность мирового судьи в Дмитровском уезде, на территории которого находилось тогда имение Мураново, позднее состоял при Великом князе Сергее Александровиче в бытность того московским генерал-губернатором. В 1907 году Ивана Федоровича назначили членом Государственного Совета. Кроме того, он являлся председателем совета Московского училища ваяния и живописи, попечителем 7-й Московской гимназии, председателем Попечительства над славянскими учащимися в Москве5.

О предках со стороны Пигаревых наши сведения гораздо скупее, чем о родословии Тютчевых. Очевидно, в роду Пигаревых было много военных, что получило отражение в их гербе: в нижнем поле - два скрещенных меча. Происхождение свое они ведут от И. Н. Трубицына, портрет которого кисти неизвестного художника (1770-е годы) сейчас находится в собрании музея «Мураново».

Судьба сложилась так, что всего лишь через девять лет после кончины отца Е. И. Тютчевой пришлось похоронить и мужа и одной воспитывать малолетних детей - Кирилла (1911-1984), Ольгу (1913-1991) и Николая (1916-2005). Жили небогато - до революции, а тем более при советской власти. Замечательны эти люди прежде всего своим внутренним миром. Екатерина Ивановна получила прекрасное образование: хорошо знала историю, литературу, три иностранных языка, музицировала, пела. Дети, особенно младшие, Ольга и Николай, почти не помнили отца, но мать так много и с такой теплотой о нем рассказывала, что они прониклись к нему чувством глубокого уважения и любви. Память о нем хранили и сберегаемые в доме его вещи - в том числе и альбом, посвященный Отечественной войне 1812 года.

Изначально книга была без переплета, лишь в обложке с заглавием и выходными данными. Переплет появился позже - в соответствии с той самой запиской: «Переплет получше съ кожей и тиснением. Надпись: Альбом Отечественной войны 1812 г.» Переплет и в самом деле хорош, добротен («получше»). Вцелом альбом представляет собой незаурядный образец полиграфического искусства своего времени.

Книги в семье Пигаревых играли важнейшую роль. Долгие зимние вечера проводились преимущественно за чтением русских классиков. Читала вслух чаще всего Е. И. Тютчева, иногда старший сын Кирилл6. Впоследствии он стал директором музея-усадьбы «Мураново», видным исследователем в области тютчеведения, ученым с мировым именем. Николай избрал другой путь (доктор сельскохозяйственных наук, профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии).

Именно 12-летнему Кириллу мать подарила отцовский альбом, о чем свидетельствует надпись, сделанная его еще детским почерком на форзаце: «Отъ мама». Ребенок с интересом рассматривал иллюстрации. Альбом открывался портретами Александра I и Наполеона. Затем следовали полководцы, начиная с Кутузова и кончая генералами. Далее - воинские будни: походная кровать, полевая кухня, мундирные пуговицы, найденные около Березины, и многое другое. Завершает альбом хроника войны, представленная батальными полотнами русских и иностранных живописцев. Всего в альбоме 175 иллюстраций.

Дети Пигаревых по старинной дворянской традиции не ходили в школу, которой, впрочем, в ближайших окрестностях Муранова и не было, а воспитывались на дому. Приглашенные учителя преподавали им русский, французский и немецкий языки, арифметику, историю, географию, музыку7. Из них самый именитый - литературовед, специалист в области театрального искусства Сергей Николаевич Дурылин, друг семьи. Как правило, он приезжал в Мураново на несколько дней и занимался с Кириллом и Ольгой. Возможно, именно эти занятия побудили Кирилла, посвятить себя в дальнейшем изучению русской литературы. После отбытой в Томске ссылки Дурылин переселился в подмосковное Болшево, где Кирилл навещал своего педагога, будучи уже и сам довольно известным ученым8.

В 1932 году К. В. Пигарев становится научным сотрудником музея-усадьбы «Мураново». Вскоре выходят в свет его работы «Новооткрытые тексты Тютчева», «Что переводил Тютчев», «Ф. И. Тютчев и проблемы внешней политики России». Затем он обратился к личности А. В. Суворова. Его книга «Солдат-полководец» выдержала несколько изданий (в 1943, 1944, 1945, 1948) и в свое время привлекла внимание самого Сталина, которому Кирилл Васильевич посылал рукопись. Сталин дважды разговаривал с автором по телефону. Во время второго разговора он спросил, нужно ли вернуть рукопись. И тут проявилась черта Пигарева как страстного коллекционера автографов: он понимал, что на листах могут остаться какие-то заметки Сталина, и сказал «да». В возвращенной рукописи была записка: «Товарищу Пигареву. Успел просмотреть Вашу книжку. Производит хорошее впечатление. Думаю, что будет читаться с интересом. Надо бы издать поскорее. Привет. И. Сталин9.

Получив специальное разрешение наркома высшего образования, К. В. Пигарев по книге «Солдат-полководец» защитил диссертацию и, не имея высшего образования, стал кандидатом исторических наук, а затем и доктором филологических наук (диссертация «Творчество Фонвизина»10. В 1950-х годах Пигарев работал в Институте мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР и одновременно являлся директором музея «Мураново». В 1962-м вышла в свет его очередная монография «Жизнь и творчество Тютчева», где впервые с исчерпывающей полнотой был охвачен огромный биографический и литературоведческий материал, накопленный предшествующими биографами Тютчева, начиная с Ивана Аксакова. Вскоре появилась сокращенная версия этого труда - «Ф. И. Тютчев и его время»11. В последние десятилетия своей жизни Кирилл Васильевич пишет монографии «Русская литература и изобразительное искусство (XVIII - первая четверть XIX в.). Очерки» (1966) и «Русская литература и изобразительное искусство. Очерки о русском национальном пейзаже середины XIX в.» (1972)12, непосредственно участвует в выпуске двухтомника «Сочинения Ф. И. Тютчева» (1980, 1984) и почти завершает подготовку к изданию тома «Литературного наследства в двух книгах», выхода которого в свет так и не дождался - он умер в 1984 году. Похоронили его в Муранове, возле храма Спаса нерукотворного, рядом с дедом Иваном Федоровичем и дядей Николаем Ивановичем.