Московский журнал | Николай Рощин | N 3 - 2009 г. |

Публикуется впервые

Из "Парижского дневника"

Воспоминания о художнике Константине Алексеевиче Коровине (1861-1939)

Н. Я. Рощин (настоящая фамилия Федоров; 1896-1956) - писатель со сложной и яркой судьбой. Участник Первой мировой войны, офицер, он вместе с Добровольческой армией А. И. Деникина совершил тяжелейший зимний переход по заснеженным донским и кубанским степям и после разгрома белой армии вынужден был с остатками добровольцев покинуть Россию. После нескольких лет скитальчества по Югославии и Франции Рощин обосновывается в Париже и обращается к писательской и журналистской деятельности. В эмиграции судьба близко свела его с И. А. Буниным и А. И. Куприным. Почти двадцать пять лет Николай Яковлевич жил в Грасе под одной крышей с Буниным и на правах, что называется, своего человека в бунинской семье, где его шутливо именовали «капитаном» (в деникинской армии Рощин был капитаном), «Гланом», «Пэкой». О Бунине и Куприне он опубликовал целый ряд очерков и воспоминаний.

Н. Я. Рощин (настоящая фамилия Федоров; 1896-1956) - писатель со сложной и яркой судьбой. Участник Первой мировой войны, офицер, он вместе с Добровольческой армией А. И. Деникина совершил тяжелейший зимний переход по заснеженным донским и кубанским степям и после разгрома белой армии вынужден был с остатками добровольцев покинуть Россию. После нескольких лет скитальчества по Югославии и Франции Рощин обосновывается в Париже и обращается к писательской и журналистской деятельности. В эмиграции судьба близко свела его с И. А. Буниным и А. И. Куприным. Почти двадцать пять лет Николай Яковлевич жил в Грасе под одной крышей с Буниным и на правах, что называется, своего человека в бунинской семье, где его шутливо именовали «капитаном» (в деникинской армии Рощин был капитаном), «Гланом», «Пэкой». О Бунине и Куприне он опубликовал целый ряд очерков и воспоминаний.

Являясь сотрудником парижской эмигрантской газеты «Возрождение», Рощин был знаком с такими деятелями музыкального и театрального искусства, как С. В. Рахманинов, Н. К. Метнер, М. С. Давыдова, М. Ф. Кшесинская, С. М. Лифарь и многими другими, с П. Н. Милюковым, А. И. Деникиным, А. Ф. Керенским, общался с художниками - в частности с Б. Григорьевым и П. Нилусом, но ближе всего сошелся с К. А. Коровиным, о котором и написал публикуемые ниже воспоминания.

Во время фашистской оккупации Франции Н. Я. Рощин становится в ряды движения Сопротивления, неоднократно арестовывается гестапо, в августе 1944 года участвует в Парижском восстании, награждается орденом Почетного легиона. О французском Сопротивлении и его героях - французах и русских - он поведал в интереснейшем «Парижском дневнике», до сего времени не изданном. Воспоминания о К. А. Коровине - составная часть рукописного варианта «Дневника», хранящегося в Российском государственном архиве литературы и искусства (Ф. 2204, оп. 1, ед. хр. 3).

После изгнания немцев из Франции и победы Советского Союза над Германией Н. Я. Рощин, в котором никогда не угасало желание вновь оказаться на родине, сквозившее почти в каждом его произведении эмигрантского периода, принимает окончательное решение о возвращении домой. На основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1946 года «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи...» он получает советский паспорт и в декабре 1946-го с группой репатриантов на теплоходе «Россия» покидает Францию.

Первые шаги по родной земле были блаженнейшим для него мигом. Он пишет Бунину: «Сбылся самый светлый, самый прекрасный мой эмигрантский сон. Пошел к Кремлю и расплакался».

Рощин мечтал, что на родине сможет по-настоящему развернуть свое художественное дарование. Однако его оптимизм после столкновения с тогдашними советскими литературными нравами быстро угас. В октябре 1947 года на секции прозы Союза писателей состоялось обсуждение рукописи «Парижского дневника», создававшегося под грохот фашистских бомбежек и рев сирен. Обсуждение вылилось в идеологический разнос, и путь к опубликованию «Дневника» был закрыт.

Переживания по поводу невозможности осуществить свои творческие планы подточили духовные и физические силы Николая Яковлевича, и 26 октября 1956 года его не стало. До сих пор он мало известен широкому российскому читателю, хотя существует несколько публикаций и статья о нем в энциклопедии «Писатели Русского зарубежья» (Т. 1. М., 1997), а в отечественной периодике печатались его рассказы и мемуарные очерки.

Воспоминания Н. Я. Рощина о К. А. Коровине представляют особый интерес по уникальности представленных в них фактов, отсутствующих в «большой» литературе о выдающемся русском художнике, где чрезвычайно скупо освещен 16-летний эмигрантский период его жизни и творчества, который как раз и воссоздает Рощин.

К. А. Коровин выехал за границу в начале 1923 года. Официальным поводом послужила болезнь сына Алексея, требующая неотложного лечения. Просьбу художника поддержал А. В. Луначарский. А далее - трудная, полная материальных лишений жизнь в Париже. Рощин представил Коровина во всем его неповторимом облике, он пишет о нем с нежной любовью, но это, как говорится, портрет без ретуши: человек земной - из плоти и крови - и бесконечно талантливый во всем. Надо отдать должное: автор воспоминаний, не будучи искусствоведом, довольно точно определяет художественное своеобразие лучших коровинских картин эмигрантского периода. Краткие суждения Николая Яковлевича о них поразительно совпадают с оценками известных исследователей живописного мастерства Коровина.

В эмиграции К. А. Коровин проявил себя и как незаурядный беллетрист. Его литературное наследие представлено автобиографическими и мемуарными очерками, рассказами. Самые известные мемуары Коровина - «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», увидевшие свет в издательстве при газете «Возрождение» в 1939 году. В 1935-м Константин Алексеевич написал воспоминания «Моя жизнь», заказанные ему богатым коллекционером С. Ф. Дорожинским, ставшим собственником этой рукописи, которая впервые была издана в Москве в 1971 году вместе с другими коровинскими очерками и рассказами1. Своеобразие писательской манеры Коровина отмечали и Рощин, и сотрудники газеты «Возрождение», где в основном художник и печатал свои рассказы. Ю. Семенов, к примеру, главный редактор «Возрождения», так характеризовал один из них: «Рассказ был яркий, красочный, как и его (Коровина. - Л. Г.) живопись, но написанный так, как будто автор никогда в жизни ничего не писал. Фразы без начала и конца, отдельные слова. Это художник-импрессионист отдельными мазками-словами набрасывает пером какие-то эскизы»2.

Примечательно, что в автобиографической прозе К. А. Коровина нет ни слова о его семейной жизни. А она была достаточно драматична, и о ней мы впервые узнаем из воспоминаний Рощина, написанных с большим мастерством и, безусловно, достойных стать в один ряд с его же воспоминаниями об И. А. Бунине и А. И. Куприне3.

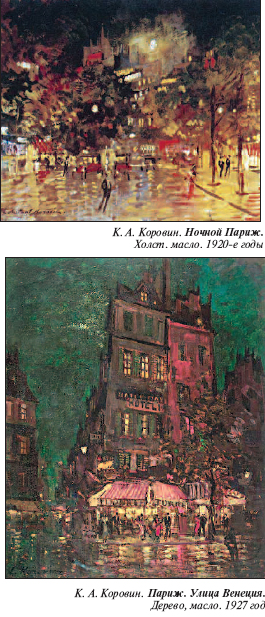

Продал свой коровинский «Ночной Париж»4. И очень жалею, но что поделаешь. <...>

Вспоминаю свое знакомство с художником. Лет десять, а вернее, двенадцать назад.

В редакции «Возрождения» - сенсация: художник К. А. Коровин прислал статью - воспоминания о Ф. И. Шаляпине. Написано якобы «коряво, но талантливо». После соответствующих стилистических исправлений статья прошла, а через несколько дней пришел в редакцию и сам автор, худой стройный старик с грязными руками и шеей, с удивительно тонким породистым лицом, лицом Дон Кихота (несомненно, в своем фильме Шаляпин играл Дон Кихота именно с него), на котором лучше всего были глаза - лукавые, добрые, спокойно-радостные и зоркие. Держал себя с достоинством, но приветливо, со светской и отнюдь не старомодной учтивостью, со всеми познакомился и всех очаровал. А потом пришел период коровинской беллетристики. Печатали его рассказы годами, каждую неделю, и успех имели у публики несомненный. Удивительная это была беллетристика. Пять-шесть одних и тех же персонажей: автор, баба Авдотья со своими оладьями, какой-то сенатор Вася, какой-то шут гороховый Коля Курин, вечно падающий с сеновала... А темы - приключения на охоте, на рыбной ловле, в лесу, в поле, в грозу. Докучливо-однообразна была эта стряпня, и в то же время «корява и талантлива». А талантлива несомненно.

Человек был до дикости необразованный, невежественный. Производил впечатление такое, что за всю жизнь не прочитал ни одной книги.

Диктуя переписчице свои рассказы, говорил «тэрэ» и «ноготочие». Это «ноготочие» повторял до конца дней своих, так ни разу не задумавшись о смысле слова. Ни одного из рассказов в первоначальном виде нельзя было и думать печатать, такой это был невообразимый сумбур.

Рассказ обрабатывал обыкновенно Долинский5, секретарь редакции, либо Лукаш6, либо я - иногда по два, по три раза. Однажды К. прочел «Дубровского» и в детской невинности взял да и переписал его, только переменив имена героев да перенеся действие на начало ХХ века. Переписал - и напечатал в том же «Возрождении»... И все же, повторяю, все его писания были талантливы. В бестолковых и наивных строчках мелькали талантливые «находки» - замечания, сравнения, образы. (Никогда, напр[имер] не забуду - белый медведь почуял опасность, идет на трех лапах - одной из передних закрывает черную точку своего носа).

Ко мне он относился очень хорошо, внимательно, доброжелательно - до одного случая, когда отношения эти резко изменились. Однажды званы были мы на обед к покойному С. Г. Долинскому. Как всегда, было не первосортно, но обильно. Пили, закусывали, разговаривали. Коровин, подвыпив, начал меня поддразнивать, подсмеиваться над моей лирикой, сказал две-три цитаты из моих рассказов - правда, чрезмерно сентиментальных, - я раздраженно прошелся насчет «кустарей в литературе» и «непрошеных гостей» (как будто литература это гостиная). Он еще - уже с такой серьезностью в голосе, я еще злее - вдруг, черт его знает, как и почему, видно, вино бросилось в голову - я вскочил, схватил кресло, в котором он сидел (откуда силы взялись!), подошел и бросил с такой свирепостью, что отскочила ножка, - «вон отсюда, убью!» Ко мне бросились. И вдруг Коровин встает - бледный, слезы на глазах. «Прости, Христа ради. Ведь сколько я людям гадостей, дерзостей говорил, и все с рук сходило... А я ведь все искал, кто бы мне по морде дал, пойми - русский я. Прости, помиримся, дай я тебя поцелую...» Я пришел в себя, стало до стыда неловко, я скоро ушел и почти не спал ночь. Бог мой, все же это Коровин - да ведь и в возрасте он моего отца, - как можно было!.. Вот с того дня отношения наши стали тесно дружественными и искренними, обоюдно-нежными. Знаю, что в разговорах за глаза отзывался обо мне исключительно хорошо. Отношения улучшились еще и потому, что вскоре перебрался я и поселился совсем поблизости от него, так что мы встречались почти ежедневно. Часто он приглашал меня в богатейший игорный притон, клуб «Осман», славившийся своей буфетной. Был он там на ролях «свадебного генерала» - числился «для представительства» в золотой книге почетных членов наряду с французскими и иностранными знаменитостями, и никогда не играл, а просто по бедности ходил поесть и имел право привести всякий раз одного из друзей. За двадцать франков там давали многосотенный обед, и особенно хороши были там сыры и бордосское собственного погреба, которое подавалось «a volonte’»7. Частенько ночи напролет прохаживались по старым кварталам Парижа, и особенно любил он рассвет, раннюю зелень неба на сетчатом фоне листьев, и говорил: «Уж я-то краске хозяин, а вот этого никогда никто не поймает».

Жизнерадостен был истинно юношески. Неистощим на шутку, выдумку, импровизацию, бойкое словечко, прозвище. Но зато и фантаст и, что называется, враль был немилосердный.

- Ведь я на той войне генералом был.

- Т. е. штатским генералом?

- Нет, настоящим военным8. Я камуфляжем командовал. Это, брат, как инфантерией или там саперы. Красная подкладка, эполеты. Бывало, в окопе, а солдаты все во фронт и »ура», - тише, говорю, черти, неприятель проснется, ведь в двенадцати шагах. Вчера один стрюцкий9 подкатил. Пришел, говорит: «К. А., продайте книгу ваших рассказов. - «Кому?» - «Да нам, русскому издательству». - «Сколько ж дадите?» - «Да десять тысяч долларов, у нас денег много».

- К. А., да ведь Бунину и тысячи не дают.

- Да ты послушай дальше. Откуда же, думаю? Ну, конечно, из этих, из [нрзб.]. Ну нет, знаем мы. Сначала книга, а там что и другое. Аванс предлагал в три тысячи. Конечно, с лестницы спустил.

Или того чище:

- Я в двадцатом году портрет Ленина писал, в Кремле. Ну, на четвертом сеансе мы подружились. Русская все же душа. Спрашиваю: «Владимир Ильич, как же вы это Россию прахом пустили, терзаете как могильный червь?» А он палец к губам приложил, меня взял за руку, да на цыпочках к потайной дверке. Приотворил, а там в клетушке на кровати лежит-спит немецкий лейтенант, и револьвер на животе. «Вот, - говорит, - откуда все идет...»

Распутывать, доказывать, спорить было бесплодно10.

Одно было у него болезненное место, это Шаляпин. На протяжении долгой их связи это была дружба-зависть, дружба-злоба, дружба-вражда. Постоянно жаловался он на неблагодарность Шаляпина, на то, что он его «обижал» и «обижает». Мало знаю Шаляпина лично, но знаю, что был крутенек в деньгах. Знаю, с другой стороны, исключительную широту, щедрость Коровина, его всегдашнею готовность поделиться последней копейкой. Знаю и то, что Коровин много сделал для Шаляпина в начале карьеры того. Думаю все-таки, что прав Коровин.

Был необыкновенно талантливый рассказчик и имитатор. Небольшой голос его был звучного благородного тембра при абсолютном слухе. Знал же он наизусть все11 классические русские и иностранные оперы, и слушать его было подлинным наслаждением. Когда я закрывал глаза, я ясно слышал Шаляпина - так много общего было у них и в голосе, и в манере пения, а уж все приемы, жесты, постать - были чистейшие шаляпинские. И для меня несомненно, что при общем коровинском жизненном таланте - много у него взял Шаляпин.

В коровинской книге о Шаляпине, изданной «Возрождением», есть следы этой раздраженности, обиженности, личного.

Интересно бывало, когда в задней «закусочной» комнатушке в «Возрождении» сходились три «старика»: Коровин, А. А. Плещеев12 (драматург и беллетрист, сын поэта) и Ф. И. Благов13, бывший редактор «Русского слова» (Ф. И. Благов в те времена был представителем двух дальневосточных газет). Надо сказать, что почти всякий рассказ, напечатанный в «Возрождении», перепечатывался провинциальными газетами 3-4 раза, а то и больше. Издатель Гукасов14 платил жестоко мало, эти же господа вообще ни копейки, как ни свирепствовал по этому поводу в своих фельетонах покойный А. А. Яблоновский15, как ни взывал к третейскому литературному суду. Благов нашел некий скромный выход. Рассказ для «Возрождения» тайком переписывался на машинке с копией (машинистка была в курсе дела), копия вручалась Ф. И. (Ф. И. Благову. - Л. Г.) и сейчас же им отправлялась в »Шанхайскую» или иную «Зарю» (их было, кажется, три, все одного издателя), куда и приходила все же раньше, чем номер газеты с рассказом. За это платилось (за средний рассказ в 300 строк)... 50 франков.

Перепечатывали Куприна, Тэффи, Зайцева, Лукаша, Муратова16, меня. Так, вот сидят трое «маститых» на кухне, войдешь в разгар спора и слышишь только звенящий баритон Коровина17:

- Какой ты к черту барин! Дурак ты, а не барин. Ты сколько состояний на своем веку пропил, проиграл? А помог ты кому-нибудь? Да и писателишка-то ты говенный!

- Но позволь, позволь, как ты смеешь! - кипит А. А. Плещеев.

- Правду, брат, говорю, пора правду говорить, довольно этих приседаний, все перед гробом стоим. А ты? - обращается он к Благову. - Ты мальчишкой чай в лабазе купцам разносил. Миллион твоя газета приносила. Да черта ль ты понимал в том, что печатал! Люди были талантливые, вот и все, а ты как был приказчиком у Светина, так им и остался. А мне с вами спорить нечего. Я всероссийский художник, а теперь вот и писателем стал, и все меня читают и хвалят. А вас вот и забыли все, а вы все нос дерете...

В семейной жизни К. А. был скорее неудачлив. С женой своей, мягкой и мрачной женщиной18 с неслышной походкой, был на «вы». Очень заботился о своем «Алеше»19, сыне, совершенном мерзавце, поколачивавшем своего отца за «дурное пропитание». Сухорукий и хромой20, с отвисшей челюстью, мрачный, в мать, и наглый, он и физически для постороннего был отвратителен. Был художник вполне бездарный, причем творения свои не всегда подписывал: «А. Коровин», а просто «Коровин». Не только бил отца, но и жену свою извел окончательно. Помню и ее - совсем юной барышней-непоседой, хорошенькой и открытой, помню, как у Ренниковых21, где мы познакомились, она смущенно и радостно сообщила, что выходит замуж за сына художника Коровина. А лет через пять я встретил ее в Cannes в русском общежитии и с трудом узнал - худая кашляющая увядшая женщина со слезами рассказывала мне, что тяжким трудом швеи еле-еле вытягивает на это общежитие, на прокорм ребенка и себя - муж выгнал ее вместе с ребенком-сыном. Впрочем, впоследствии они сошлись снова.

Кстати, больше всех из своей семьи был он привязан к собаке Тобику, своему сокровищу, умному и отважному фокстерьеру. Помню, я спас К. А. от неприятности и штрафа - Тобик из ревности в кафе укусил за палец полицейского в штатском. К. А. по-французски совсем не говорил. Дело кончилось мирно за совместным стаканом вина.

Бывал я у него довольно часто в его небольшой и скромной квартире по соседству со мною на 122 Bd. Murat. Придя, сидел несколько минут в его рабочей комнате, заваленной картинами, красками, палитрами и табачным пеплом, и мы выходили вместе - до того в доме была тяжелая напряженная атмосфера.

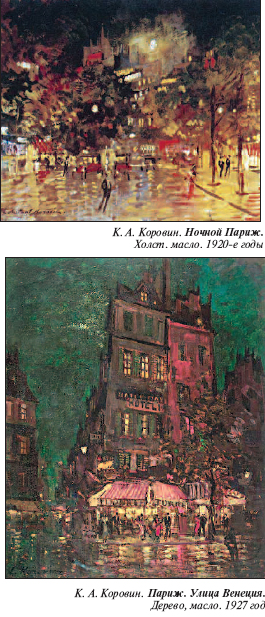

Работал он много и до крайности быстро, поспешно - нужно было содержать семью, платить за квартиру и особенно ублажать ненасытного и капризного «Алешу». Небольшой пейзаж он писал буквально в четверть часа, картину среднего размера (примерно 40 x 50 см) - в полтора-два часа. Так и выходило, что Париж был затоплен коровинскими «зимами», «святками» и «масленицами», где с незначительными вариациями было все то же - трактир с резным коньком, застывшие ели и молодец в красной рубахе и жилетке с растянутой гармонией в руках, - работа на самый низкий ностальгический эмигрантский вкус. Картин этих - многие сотни, если не тысячи. И цена их была постыдно низка. Маленький пейзаж (гораздо лучший, чем эти «зимы») художник продавал по 100 фр., а «зимы» - по 200-250 фр.

Ну, хорошо, «зимы» и «масленицы» - это, конечно, халтура. Но вот он создал изумительнейшую, прекраснейшую серию «Ночной Париж». Я знаю все художественные музеи Парижа и главные из провинциальных. И я совершенно точно знаю, что у французов, веками прославляющих свою столицу, нет ничего и отдаленно похожего по этому подлинному колдовству, чародейству красок. От «Ночного Парижа» воистину нельзя оторвать глаз, чувствуешь, что начинаешь дышать особенно - именно этим промозглым дождевым воздухом. И, непостижимо, совершенно непостижимо! «Париж» французами не оценен. И сейчас «красная» цена такой картине - 5000 фр., т. е. те же 250 фр. мирного времени.

К. А., больного сердцем, несомненно, доконала война. Начал он ее бояться задолго до ее начала, года за три, когда начались опыты с проклятым «затемнением» и по четвергам в полдень заревели сирены. Когда в начале войны была первая настоящая ночная тревога, когда в городе поднялась настоящая паника (Господи, как это наивно и далеко!), он утром пришел в редакцию «Возрождения» - осунувшийся, с затекшими глазами - и сказал: «Нет, господа, эта потеха не по мне, не выдержу». И умер следующей ночью. Правда, говорят, что смерти этой поспособствовал и Гукасов, впервые отказавший К. А. в авансе и этим чрезвычайно его расстроивший (в этом случае на совести г. Гукасова это не первая писательская смерть), но для меня это все же именно «жертва войны» <...>.

Лежит он вблизи от меня (от тогдашнего места жительства Н. Я. Рощина. - Л. Г.), на Булонском кладбище22, недалеко от В. Ф. Ходасевича. Часто, а в последнее время почти ежедневно (в поисках хлеба) прохожу мимо кладбища, крещусь, вспоминаю. И вот думаю, не осудит он меня за продажу бесценного для меня подарка. Для себя же есть утешение - две небольшие, подаренные тоже им картины - «Ночная переправа у Волхова» и «Осень». С этими надеюсь не расстаться.

Публикация, вступление и примечания Людмилы Георгиевны Голубевой

1. Константин Коровин вспоминает… М., 1971; 2-е доп. изд. М., 1990.

2. Семенов Ю. Добрый талант // Возрождение. 1939. 15 сентября. N 4201. С. 5.

3. Рощин Н. Воспоминания о Бунине и Куприне // Вопросы литературы. 1981. N 6. С. 158-187; Рощин Н. Мой Куприн // Москва. 1990. N 8. С. 175-187.

4. Картина, подаренная К. А. Коровиным Н. Я. Рощину.

5. Долинский Семен Григорьевич (1895-?) — писатель, журналист. С 1927 г. работал в газете «Возрождение» заведующим информационным отделом и вторым секретарем редакции.

6. Лукаш Иван Созонтович (1892-1940) — прозаик, журналист. В эмиграции с 1919 г. Регулярно печатался в «Возрождении», участвовал в работе редакции.

7. По желанию, сколько угодно, вволю (фр.).

8. Действительно, в 1916 г. К. А. Коровин был командирован в действующую армию для устройства маскировки.

9. «Стрюцкий» или «стрюцкой» — человек подлый, дрянной (Даль В. И. Толковый словарь великорусского языка. Т. 4. М., 2005).

10. И не потому, что верил бы сам в выдуманное, а потому, вероятно, что при всей своей художественной щедрости именно ценил выдумку как выдумку, художественно (уточнение Н. Я. Рощина).

11. Подчеркнуто Н. Я. Рощиным.

12. Плещеев Александр Алексеевич (1858-1944) — прозаик, драматург, журналист, театральный критик, историк балета. Сын поэта А. Н. Плещеева. В эмиграции с 1919 г.

13. Благов Федор Иванович (1866-1934) — журналист, редактор. В эмиграции с 1919 г. Парижский представитель дальневосточных газет «Заря», «Новая шанхайская газета» и др.

14. Гукасов (настоящая фамилия — Гукасянц) Абрам Осипович (1872-1969) — нефтепромышленник, меценат, издатель.

15. Яблоновский (настоящая фамилия - Снадзский) Александр Александрович (1870-1934) — прозаик, фельетонист, публицист.

16. Муратов Павел Павлович (1881-1950) — искусствовед, переводчик, издатель. В эмиграции с начала 1922 г.

17. Знали они друг друга немногим меньше 50 лет, всем им в те времена было сильно за 70. Плещеев был почти слеп, Благов начинал глохнуть (примечание Н. Я. Рощина).

18. Анна Яковлевна Коровина (урожденная Фидлер).

19. Коровин Алексей Константинович (1897-1950) — художник, единственный сын К. А. Коровина. В 1923 г. вместе с семьей выехал в Париж. Кончил жизнь самоубийством.

20. Он попал под трамвай и стал инвалидом.

21. Ренников (настоящая фамилия — Селитренников) Андрей Митрофанович (1882-1957) — прозаик, драматург, фельетонист. В эмиграции с 1920 г.

22. К. А. Коровин скончался 11 сентября 1939 г. и был похоронен на кладбище Булонь-Бианкур. В марте 1950 г. его прах перенесли на русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, там же похоронены его жена и сын.

Н. Я. Рощин (настоящая фамилия Федоров; 1896-1956) - писатель со сложной и яркой судьбой. Участник Первой мировой войны, офицер, он вместе с Добровольческой армией А. И. Деникина совершил тяжелейший зимний переход по заснеженным донским и кубанским степям и после разгрома белой армии вынужден был с остатками добровольцев покинуть Россию. После нескольких лет скитальчества по Югославии и Франции Рощин обосновывается в Париже и обращается к писательской и журналистской деятельности. В эмиграции судьба близко свела его с И. А. Буниным и А. И. Куприным. Почти двадцать пять лет Николай Яковлевич жил в Грасе под одной крышей с Буниным и на правах, что называется, своего человека в бунинской семье, где его шутливо именовали «капитаном» (в деникинской армии Рощин был капитаном), «Гланом», «Пэкой». О Бунине и Куприне он опубликовал целый ряд очерков и воспоминаний.

Н. Я. Рощин (настоящая фамилия Федоров; 1896-1956) - писатель со сложной и яркой судьбой. Участник Первой мировой войны, офицер, он вместе с Добровольческой армией А. И. Деникина совершил тяжелейший зимний переход по заснеженным донским и кубанским степям и после разгрома белой армии вынужден был с остатками добровольцев покинуть Россию. После нескольких лет скитальчества по Югославии и Франции Рощин обосновывается в Париже и обращается к писательской и журналистской деятельности. В эмиграции судьба близко свела его с И. А. Буниным и А. И. Куприным. Почти двадцать пять лет Николай Яковлевич жил в Грасе под одной крышей с Буниным и на правах, что называется, своего человека в бунинской семье, где его шутливо именовали «капитаном» (в деникинской армии Рощин был капитаном), «Гланом», «Пэкой». О Бунине и Куприне он опубликовал целый ряд очерков и воспоминаний.